Etiquetas

Arturo Prat, Chile, Corao, Escuela D. Rodrigo Álvarez de las Asturias, Escuela de Corao, Iquique

por Carmen Meneses Fernández-Baldor

Corao, 12 de agosto de 1833 — 4 de marzo de 1927. Filántropo y mecenas[i].

El día 13 de agosto de 1833 don Pedro Díaz, cura párroco de Santa Eulalia de Abamia, en el concejo de Cangas de Onís, Obispado de Oviedo, bautizaba solemnemente un niño nacido el día antecedente al que se llamó Eduardo. Era el tercer hijo del matrimonio formado por Benito Llanos Noriega (Porceyo, Gijón, 1785 — Corao, Cangas de Onís, 1867) e Isabel Álvarez de las Asturias Nava y Posada (La Cogolla, Nava, 1804 — Corao, 17 de agosto de 1881, nieta de Juana Jacinta Jovellanos), que tras haber contraído matrimonio en 1826 en La Cogolla, parroquia de San Bartolomé de Nava, de donde era natural la joven novia, fijaron su residencia en el Palación de Corao, la casa solariega de la familia Noriega. La casona blasonada con los escudos de Noriega, Fernández del Cueto y Soto había visto ya nacer a los primeros vástagos del matrimonio: Amalia (n. 1827), Bernardo (n. 1829) y Rodrigo (muerto a los cuatro meses) y habría de contemplar el nacimiento de Leandro (n. 1836), Luisa (n. 1839), Ana (n. 1841), Rodrigo (n. 1843) y Felipe (n. 1846).

Eduardo acudió a la escuela de patronato de Corao Castillo, ubicada en el pequeño atrio de la Capilla del Santo Ángel de la Guarda, y en 1843 se trasladó a Gijón, donde bajo la atenta custodia de sus tías Eulalia y Teresa Llanos Noriega preparó con don Acisclo Fernández Vallín el ingreso en la Escuela Especial de Gijón, como se denominaba en aquel momento al Real Instituto Asturiano fundado por don Gaspar Melchor de Jovellanos. En septiembre de 1846, fue admitido en dicho centro y en él cursó los estudios de Cálculo y Náutica, graduándose en junio de 1850.

Fueron años de infancia y adolescencia felices. Los primeros en Corao, en compañía de su familia y de sus amigos, con frecuentes visitas a los parientes de Labra (Felipe de Soto Posada se había casado en primeras nupcias con su tía Luisa Llanos Noriega y en segundas con su prima María Cortés Llanos) y de Cangas (entre ellos, su queridísima prima la poetisa Antonina Cortés Llanos). Ya en Gijón, sus tías le cuidaron con mimo, mientras completaba sus estudios y disfrutaba de un alegre ambiente estudiantil. En vacaciones, volvía a Corao, a divertirse en las romerías de Abamia y Covadonga y a jugar con sus amigos a los bolos, a la teya y a la birla. Por aquel entonces, en concreto el día 1 de enero de 1850, empezó Eduardo a anotar en un pequeño diario los sucesos de su vida cotidiana de estudiante, lo qué hacían en las clases, las tareas que le mandaban, los paseos por Gijón con sus amigos con la esperanza de encontrar a cierta chica, o las lecturas guiadas por su tía Laya (“…estamos leyendo en casa el tercer tomo de Jovellanos que trata de geografía”… anotaba el 1 de junio, y días después “… hoy leí la tragedia El Pelayo por Jovellanos”. Conservaría esta costumbre hasta el final de sus días, si bien años más tarde habría de sustituir el diario por el copiador de cartas, siguiendo el consejo de su padre.

Terminados sus estudios, aunque su inclinación era seguir la carrera de ingeniería civil, la familia decidió que el mejor destino para el joven, de carácter reflexivo, austero, voluntarioso y muy trabajador, aunque algo tímido, habría de ser la emigración a América. La situación de la numerosa familia Llanos Noriega se presentaba incierta, incluso se contemplaba la posibilidad de tener que abandonar la casona familiar. Porque a doña Antonia Noriega Robredo (n. Corao, 1759 — Gijón, 1827), abuela paterna de Eduardo, le precedían en el orden de sucesión del vínculo de mayorazgo sus seis hermanos varones. Y cuando todo parecía indicar que el mayorazgo del apellido habría de recaer, a la postre, en su primogénito varón, Benito, padre de Eduardo, por las sucesivas muertes sin descendencia de su hermanos Fernando Noriega Robredo (n. Corao, 16/2/1750 — Bilbao, 1809, casado con Francisca de Soto Rivero (m. Gijón, 1839), José Noriega Robredo (n. Corao, 4/9/1751 — Méjico, 14/4/1812), Ignacio (n. 19/9/1754 — 17/9/1804 en Vélez, Málaga, de donde era corregidor) y Benito (n. 22/3/1758, presbítero), llegó desde Méjico la noticia de que Juan (n. 17/11/1755) había abandonado su recalcitrante soltería y había contraído matrimonio en 1805, a los 46 años, con María Luisa Martín-Elias y Vicario, joven viuda de 21. Más aún, poco después el feliz padre le comunicaba a su hermana Antonia el nacimiento de su primera hija, Ana María. En Juan Noriega Robredo recayó al fin el mayorazgo de la casa de Corao y con él los bienes vinculados, entre otros muchos el Palación y el antiquísimo molino del Güeña, y a su muerte en 1819, en su hija mayor, quien los reclamó para sí más tarde y los enajenó a don Sinforiano Sobrino el 8 de agosto de 1852 en Méjico.

Y el 13 de septiembre de 1850 el joven embarcaba rumbo a Cádiz, junto a Eugenio Herrero, su condiscípulo y ahora compañero de viaje, desde donde partiría hacia el Nuevo Mundo el 30 de diciembre del mismo año en el barco Perú. Llevaba en la maleta una carta de despedida de su padre, algunas recomendaciones y catorce onzas de oro. Llegaron a Valparaíso el 11 de junio de 1851 y, aunque el destino inicial de Eduardo era Lima, ante las noticias sobre la incierta situación de las personas de aquella capital para las que tenía recomendación, tomó la decisión de colocarse como dependiente en la pulpería de Juan González Luege, asturiano de Colunga. Con 17 años, el bucólico ambiente en que había vivido el joven cambió de modo brusco. Solo, muy lejos de su familia o de cualquiera persona conocida, comenzó una vida que habría de ser difícil, sobre todo al principio debido a su ingenuidad e inexperiencia, y con frecuentes reveses en su situación económica. La añoranza de los suyos y de su tierra natal nunca le abandonó, gran pesar le causó no volver a ver a su padre, y, cuando al final de su vida retornó a Corao, le acompañaba la nostalgia de los amigos que había dejado al otro lado del mar. No se casó, no quiso adquirir compromisos en Chile, porque nunca le abandonó la esperanza de que el regreso a España podría estar próximo.

Eduardo Llanos Álvarez de las Asturias. Iquique, 23 de octubre de 1878. Archivo: Familia Noriega (Corao).

Vivió en Chile (Valparaíso, Santiago e Iquique, además de otros lugares) de 1851 a 1897, desempeñando ocupaciones de muy diversa índole. Tras abandonar su primer empleo al cabo de año y medio, tiempo del que escribía “he pasado los mayores disgustos que pienso pasar en mi vida”, se ocupó como regente de un hotel en Rancagua, ayudante de un arquitecto en el mismo lugar, empleado de la compañía de seguros “El Porvenir de las Familias” en Santiago, administrador de la hacienda de Rafael Larraín, una de las más importantes del país, empleado de la Banca Ossa y Escobar, comerciante por cuenta propia, administrador del Gremio de Jornaleros de Iquique, constructor de Obras Públicas Municipales en el mismo puerto, inspector de Obras Fiscales en Construcción, superintendente de la Exposición de Minería y Metalurgia que se celebró en Santiago, y muchas otras más. Llegó a ostentar diversos cargos honoríficos como el de vicecónsul de España en Iquique, o el de socio honorario de varias sociedades, entre ellas la Sociedad Española de Beneficencia de Santiago.

Durante su estancia en el país andino, se vio envuelto en dos conflictos bélicos internacionales y en ambos Eduardo Llanos tomó parte de forma activa. En uno, tuvo ocasión de ayudar a sus compatriotas españoles; en otro, honró la memoria de los héroes chilenos. Los dos tuvieron gran repercusión en la vida de Eduardo Llanos, el primero le dio la oportunidad de ganar el respeto y la gratitud de sus paisanos españoles y con el segundo obtuvo el reconocimiento los ciudadanos chilenos.

La falta de tacto diplomático de José Manuel Pareja, comandante general de la escuadra española del Pacífico, y el exaltado sentimiento americanista reinante entre la población chilena, propiciaron el estallido de la guerra con España en 1865. El bloqueo económico impuesto por la flota española a los principales puertos chilenos, acrecentó la animadversión hacia los españoles allí residentes, llegando el gobierno chileno a decretar su internación en Santiago. Algunos abandonaron el país en los primeros días, pero a partir del 27 de septiembre se prohibió su salida, por lo que no les quedó más escapatoria que la huida furtiva por la Cordillera. Eduardo Llanos, que escribía por aquellas fechas que la situación de los españoles era “un infierno”, fue comisionado por la Sociedad Española de Beneficencia para socorrerles, misión que llevó a cabo con total entrega y generosidad. Pero el golpe más duro llegaría el 28 de mayo de 1866, con el decreto del gobierno chileno que obligaba a los españoles que quisieran quedarse en el país a tomar carta de ciudadanía. Para Eduardo, que no pudo reunir “los pocos reales” que le debían y que optó por permanecer en Chile, fue “un veneno que les administró el Gobierno”, habla de “la horca de la ciudadanía”. Al fin, el 11 de abril de 1871 se firmó un armisticio, aunque el tratado de paz no llegó hasta el 12 de julio de 1883.

La llamada Guerra de Pacífico (1879-1884) enfrentó a Chile con Bolivia y Perú por las salitreras del territorio de Antofagasta, de vital importancia para economía de aquellos países. Eduardo Llanos residía en Iquique, en aquel entonces bajo soberanía peruana, cuando los chilenos bloquearon la ciudad con las naves Covadonga y Esmeralda. El 21 de mayo de 1879, arribaban al puerto los barcos peruanos Huáscar e Independencia y se desencadenaba un duro combate, durante el cual el Huáscar acorraló a la corbeta chilena Esmeralda y en el que perecieron el comandante de la nave, el capitán de fragata Arturo Prat y el teniente Serrano. Eduardo Llanos, aún sabiendo que estaba siendo vigilado por ser sospechoso de simpatizar con la causa chilena, se ocupó de darles cristiana sepultura. Tomada Iquique poco después por las fuerzas chilenas, el gesto de Eduardo Llanos se hizo público, el combate naval de Iquique adquirió trascendencia de fiesta patriótica en Chile, Arturo Prat se convirtió en héroe nacional y el país andino supo reconocer el gesto del español.

En 1897 trasladó su residencia a Londres para establecerse como gerente de la Compañía Salitrera Granja, Domínguez y Astoreca. Se decidió entonces a cumplir el viejo sueño de fundar una escuela en su pueblo natal, la Escuela Don Rodrigo Álvarez de las Asturias. “La Escuela de Corao debe responder a toda mejora y adelanto de la Parroquia y otros que nos sucedan nos lo agradecerán de alguna manera, pues es cierto aquel dicho de plantaron y comimos, plantemos y comerán”, escribía Eduardo Llanos a Antonio Nava, maestro de la Escuela, en una de las muchas cartas que se cruzaron, resumiendo en ellas el propósito último de la Escuela de Corao, escuela privada gratuita en la que don Antonio impartió su magisterio desde el 1 de enero de 1900 hasta el 31 de agosto de 1907. Tenía claro su objetivo: “todos los días palpo las consecuencias fatales de la ignorancia de las masas de españoles que se desparraman en toda América, siendo preciso reconocer que la mayor parte de nuestros males nace de aquí”, escribía a su madre desde Chile.

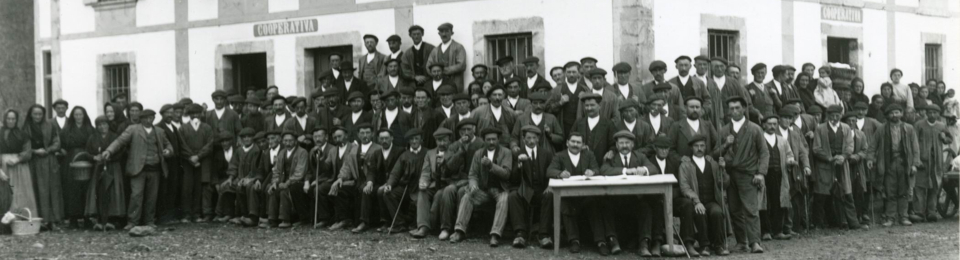

Convencido de la importancia de la educación como medio de regeneración del país y emancipación de los ciudadanos, costeó mientras pudo esta escuela a la que dotó de los materiales más modernos y cuya evolución siguió paso a paso desde Londres (recordemos que allí residía Eduardo Llanos por esas fechas). Baste decir, para apreciar el valor que concedió al centro de enseñanza, que costeó el viaje a la Exposición Universal de París a Antonio Nava, el maestro, y que durante su estancia en dicha capital don Antonio estuvo acompañado por el propio Eduardo Llanos, que acudió desde Londres, y por el bibliófilo Sebastián de Soto Cortés. El ingeniero de montes de la Diputación Provincial, Ricardo Acebal, dirigió los ensayos agrícolas que se realizaron en aquella escuela modelo, y la visitaron personajes tan ilustres y dispares como el rector de la Universidad de Oviedo, Fermín Canella, o el fundador de las Escuelas Pías, Andrés Manjón. Por ella habrían de pasar 250 alumnos que tuvieron la fortuna de asistir a un centro de formación profesional agrícola pionero en España.

Aunque se integró en Chile y fue allí donde vivió la mayor parte de su vida, Eduardo Llanos nunca dejó de sentirse español. Viajero impenitente (recorrió Chile, viajó a los Estados Unidos, visitó a fondo Inglaterra durante su estancia en Londres y fue desde allí a Dinamarca y Francia, además de otros viajes por España), sintió su condición de asturiano de modo profundo y abierto. Dio a conocer nuestra región y nuestra cultura allí donde fue, sus Recuerdos de Asturias son prueba de ello. Estos Recuerdos son una serie de tres álbumes gráficos en fototipia en los que reunió dibujos de su hermano Leandro, extraordinario dibujante, fotografías y mapas de distintos lugares de Asturias y cuadros estadísticos de la escuela de Corao. Con la colección pretendía, además de contribuir a la financiación de la nueva basílica de Covadonga, todavía sin finalizar, dar a conocer nuestra región.

La lámina 1, dedicada a Covadonga, se editó en Londres en 1899; distribuida generosa y profusamente por muchas partes del mundo como todas las demás, llevó la imagen del puente de Cangas de Onís, del altar mayor de la iglesia de Santa Eulalia de Abamia, de Covadonga, y los versos de La estrella de Enol, de su prima Antonina Cortés, allende los mares. En 1902, vieron la luz los Recuerdos de Asturias. Primera serie: números 2 a 10; en 1903, Recuerdos de Asturias. Segunda serie: números 12 a 20; la lámina número 11 se publicó suelta y, a diferencia de las demás, es a color; en 1905 dedicó la Tercera Serie: Escuelas, reimpresión de láminas anteriores, a diversos establecimientos de enseñanza. De 1905 a 1911 fue publicando por separado las láminas 21 a 28, que se podrían considerar como una cuarta entrega, aunque no llegaran a publicarse como tal. Estas últimas fueron impresas en Barcelona (fototipia y litografía Samsot y Missé Hermanos). Por último, imprimió un Saludo de los españoles residentes en Valparaíso al almirante don José Luis Hernández Pinzón, reproducción de un dibujo a pluma hecho por él mismo en Santiago de Chile en 1863 con motivo de la visita de la Escuadra del Pacífico al referido puerto chileno. Algunas láminas, sobre todo la número 1, se pusieron a la venta, pero la mayoría fueron regaladas a instituciones de enseñanza, ayuntamientos y amigos.

De su labor como filántropo y divulgador de la cultura asturiana, se puede destacar la publicación de varios libros, como la Colección de composiciones poéticas de su tía Eulalia Llanos, la Reseña histórica del Instituto de Jovellanos de Gijón de Rafael Lama y Leña, los Orígenes y estado de la Biblioteca del Instituto de Jovellanos de Jesús F. Martínez Elorza y la segunda edición de la Historia de la Universidad de Oviedo y noticias de los establecimientos de enseñanza de su distrito de Fermín Canella. Colaboró con Julio Somoza en sus investigaciones jovellanistas[ii] y con Sebastián de Soto en la búsqueda de raros ejemplares bibliográficos, que compraba en Londres y enviaba a Labra.

No solo el mundo de la cultura fue objeto de su atención, también se interesó por la situación económica y el progreso industrial de Asturias. Desde la Cámara de Comercio en Londres, de las que fue presidente, se interesó por la ampliación del Musel, que creía llamado a ser centro en el Norte de España del comercio marítimo con las repúblicas sudamericanas; intentó convencer a Roberto e Ismael Miyar, relojeros de Corao, para que fabricaran a gran escala y diversificaran la producción y les buscó socios capitalistas; se interesó por la incipiente industria minera y se informó de las minas de carbón británicas para poder comparar calidades y precios; favoreció la exportación de manzanas, de sidra y de mantequilla. Su amor por Asturias, en fin, no se limitó a añorarla, sino que se implicó personalmente en su desarrollo en todos los ámbitos.

Don Eduardo regresó a Asturias, a Corao, en 1908 y allí descansó para siempre de su largo éxodo el día 4 de marzo de 1927. Fue un hombre íntegro, que al contrario de lo que pueda parecer no “hizo fortuna” en América, pero que consiguió el respeto y la consideración de los que le trataron. Llegó a gozar de una buena posición social, avalada por una reputación intachable. Honradez, rectitud, lealtad son virtudes de las que hizo gala durante toda su vida. Fue, además, un hombre siempre ávido de conocimiento, pertinaz estudiante, gran lector y un convencido defensor de la implantación de la educación obligatoria. En reconocimiento a toda una vida dedicada a fortalecer las relaciones entre España y Chile, le había sido concedida por el Gobierno Español la Cruz de Segunda Clase del Mérito Naval en 1902 y la Cruz del Mérito Militar por el de Chile en 1904. Dos años después de su muerte, en 1929, tuvo lugar en el cementerio parroquial de Abamia un homenaje de la Armada de Chile a don Eduardo Llanos, colocando sobre la losa del sepulcro una placa en la que se lee: “Homenaje de gratitud al señor Eduardo Llanos Álvarez de las Asturias. La familia del capitán de Fragata de la Marina de Chile, Arturo Prat. Año MCMXXVII”. El Círculo Español de Santiago quiso también honrar su memoria y una delegación de esta institución viajó a Corao en 1962. El Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes, por su labor educativa, le nombró en 1907 Caballero de la Orden Civil de Alfonso XII.

Artículo publicado en: Pantín Fernández, Francisco José & Meneses Fernández-Baldor, María del Carmen, Hombres y Mujeres de Abamia, Corao, Asociación Cultural Abamia – Excmo. Ayuntamiento de Cangas de Onís, 2012, pp. 141-149.

Notas

[i] Bibliografía: Meneses Fernández-Baldor, Carmen, “Biografía de Eduardo Llanos Álvarez de las Asturias”, en La Nueva Quintana (suplemento cultural de La Nueva España), miércoles 1º de noviembre de 1995. Documentación: Archivo particular.

[ii] Meneses Fernández Baldor, Carmen, “Afanes jovellanistas a principios del s. XX: Julio Somoza y Eduardo Llanos” en Actas del II Congreso de Bibliografía Asturiana, 21-24 abril 1999, Oviedo: Consejería de Educación y Cultura, 1999, pp. 155-166.